Im Nachgang zur 82. Jahrestagung der Gilde Soziale Arbeit stellt das Gildeamt nunmehr der Öffentlichkeit die Bielefelder Erklärung 2023 „Soziale Arbeit – auf der Spur des Utopischen“ vor:

[Die Bielefelder Erklärung hier direkt als PDF herunterladen]

Auf die herausfordernde Suche nach dem Utopischen in Zeiten (zugespitzter) gesellschaftlicher Krisenmomente begaben sich die Mitwirkenden der 82. Jahrestagung der Gilde Soziale Arbeit e.V., die vom 18. bis 20. Mai 2023 im Haus Neuland (bei Bielefeld) stattfand. Im Fokus der Auseinandersetzung standen Fragen zu den Handlungsnöten, -anforderungen und -zwängen von Fachkräften Sozialer Arbeit, aber auch widerständige und eigen-sinnige Strategien zum produktiven Umgang damit. Die vielschichtigen Diskussionen und Anregungen sowie der intensive Austausch unter den Teilnehmenden bilden die Grundlage für die folgende Erklärung.

Den Ausgangspunkt für die gemeinsamen Suchbewegungen bildeten Perspektiven, die eher das Dystopische in den aktuellen Entwicklungen (nicht nur) Sozialer Arbeit reflektierten. Die entsprechenden Diagnosen und Analysen eröffneten durchaus kontroverse Diskussionen und stimmten nachdenklich – beispielsweise im Hinblick auf Tendenzen der Homogenisierung oder die (Re-)Produktion problematischer ‚Logiken‘ (wie Responsibilisierung oder Straf-Orientierung) in der Sozialen Arbeit. Demgegenüber wurde die Notwendigkeit reflexiver (Selbst-)Kritik in der Sozialen Arbeit herausgestellt, die auch Kritik an den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen sein muss, denn diese wirken machtvoll auf alle beteiligten Akteur*innen in Profession und Disziplin Sozialer Arbeit. Zugleich ergeben sich daraus auch Möglichkeiten des ‚Einhakens‘ und des ‚Lernens aus Vergangenem‘ – und damit Ansatzpunkte für die Erweiterung der eigenen Handlungsfähigkeit.

Die Frage nach utopischen Perspektiven eröffnete denn auch Zugänge zu Denkangeboten, die die Entwicklung von (subversiven) Strategien im Umgang mit den aktuellen Anforderungen und Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit ermutigen und auch konkret unterstützen können. So wurden zum einen Konfliktorientierung, Konfliktanalysen und Konfliktfähigkeit als mögliche utopische Momente Sozialer Arbeit sowie deren produktives Potential für Disziplin und Profession diskutiert. Zum anderen wurden anhand von Initiativen der spontanen und kreativen Organisation wirkungsvoller Hilfe in Katastrophen-Situationen die unterschiedlichen Funktionen und Möglichkeiten Sozialer Arbeit ausgelotet. Kritisches Nachdenken über Prozesse der Institutionalisierung und Bürokratisierung, nicht zuletzt auch über Tendenzen einer a-politisch verstandenen Sozialen Arbeit, fand hier ebenso Raum wie die Auseinandersetzung mit der Frage nach den Bedingungen für ein gutes und gelingenderes Leben für alle.

Das ‚Dazwischen‘ – zwischen Utopie und Dystopie – wurde im weiteren Verlauf der Tagung mit Bezug auf verschiedene Handlungsfelder exemplarisch ausgelotet und vertieft. Einen Bezugspunkt dafür bildete nicht zuletzt die Frage nach ‚Kipppunkten‘, an denen sich entscheidet, wie – unter widersprüchlichen Bedingungen und in spannungsgeladenen, konflikthaften Momenten – tatsächlich konkret gehandelt wird.

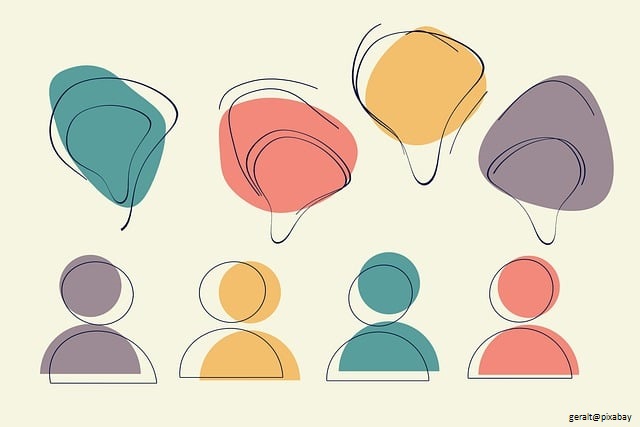

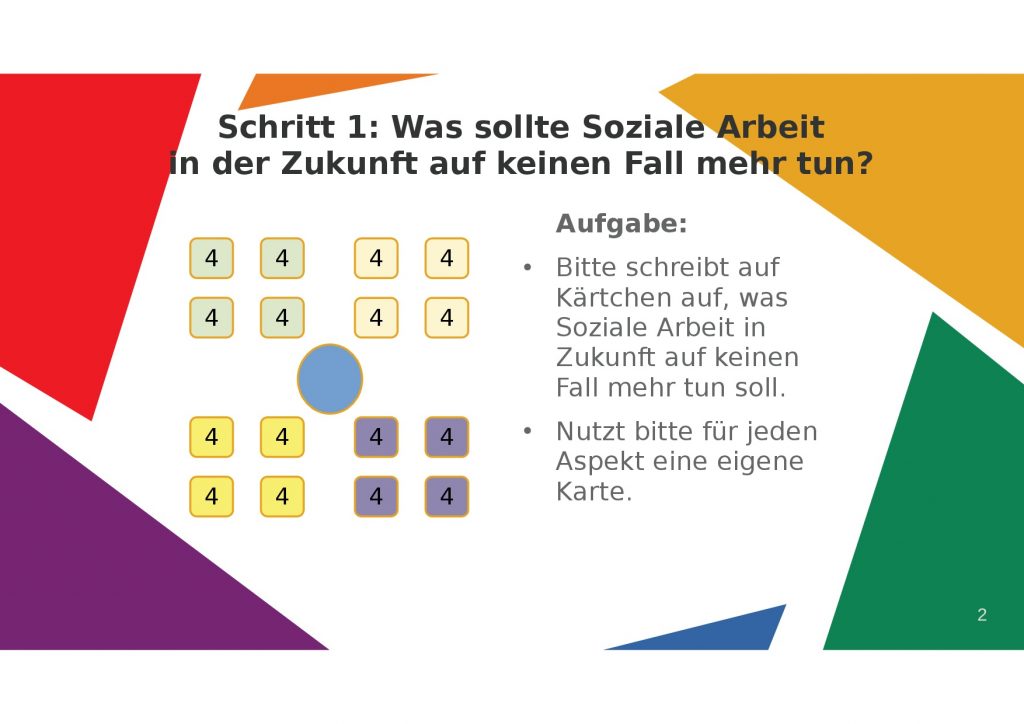

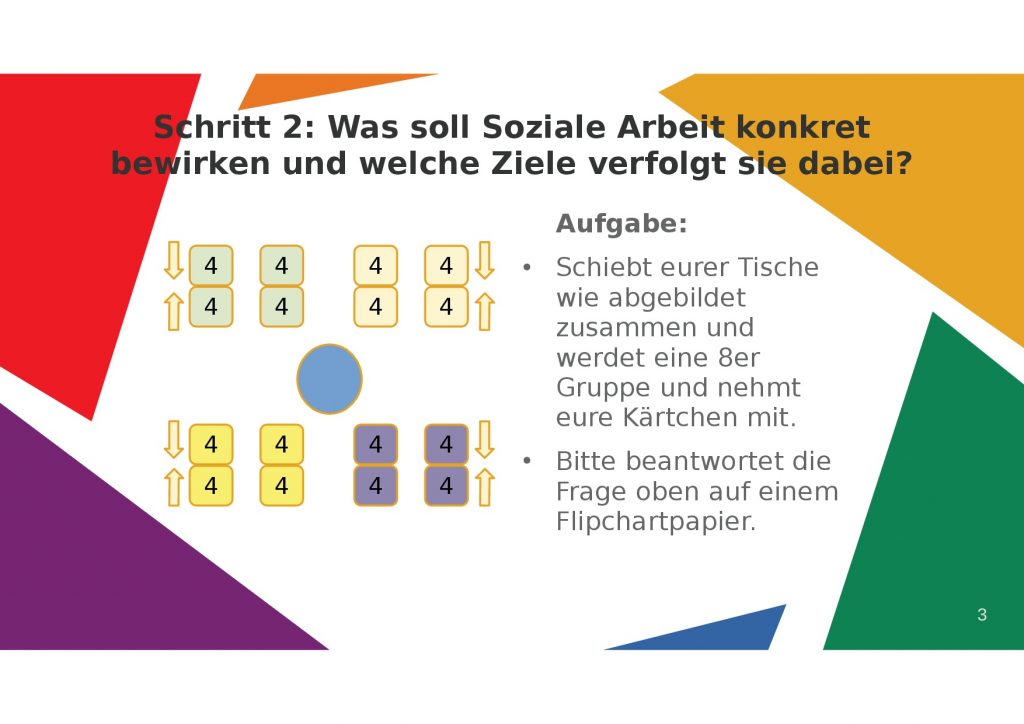

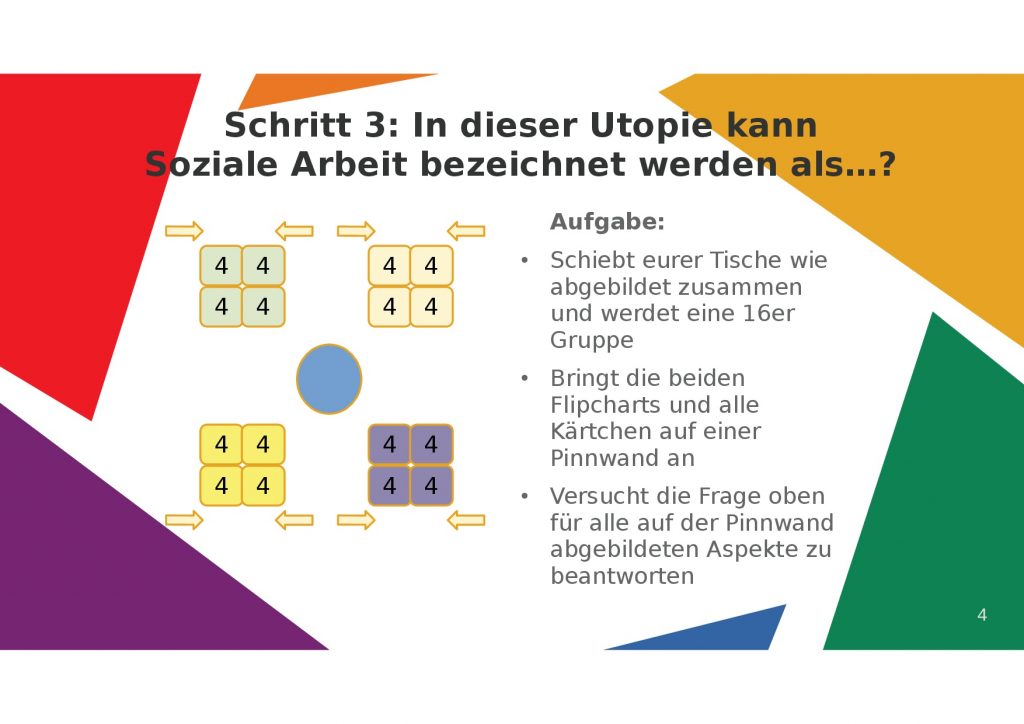

Den Abschluss der Tagung bildete eine ‚Utopiewerkstatt‘: Hier entwickelten die Teilnehmenden vier Utopie-Entwürfe für die Soziale Arbeit, die als ‚work in progress‘ zu verstehen sind. Diese Utopie-Entwürfe sollen hier als Anregungen und Denkanstöße zur Verfügung gestellt werden und zur weiteren Diskussion einladen.

(Auf https://gilde-soziale-arbeit.de/impressionen-zum-inhalt-der-82-jahrestagung/ lassen sich die Arbeitsschritte und Ergebnisse der ‚Utopiewerkstatt‘ im Detail einsehen.)

Momente des Utopischen – Soziale Arbeit der Zukunft

Wie sähe eine gelingende(re) Soziale Arbeit der Zukunft aus?

Anhand dieser Frage erarbeiteten die Teilnehmer*innen der Jahrestagung 2023 utopische Visionen für die Soziale Arbeit, die hier in ihren Eckpunkten und Grundzügen dargelegt sind:

Die Soziale Arbeit der Zukunft bietet niedrigschwellig und am Alltag der Adressat*innen und Nutzer*innen orientierte Unterstützung, die ein gelingenderes Leben der Adressat*innen ermöglicht und dazu beiträgt Chancengerechtigkeit und würdige Lebensbedingungen für alle zu schaffen. Durch die nachhaltige Bereitstellung dauerhafter finanzieller und personeller Ressourcen ist gesichert, dass die Soziale Arbeit bedingungslos agiert und durch Sicherung der Selbstbestimmung den Adressat*innen Selbstsorge und Autonomie ermöglicht. Dabei drängen sich die Mitarbeitenden der Soziale Arbeit nicht auf, sondern verstehen sich als ein etabliertes und regelfinanziertes selbstverständliches Angebot für alle, das präventiv Bildung, Betreuung, Beratung und Unterstützung auch unabhängig von konkreten Problemlagen anbietet. Dabei orientiert sich Soziale Arbeit an ethischen Prinzipien wie den Menschenrechten sowie den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und befördert demokratische Lernprozesse. Sie schafft Ermöglichungsräume, bietet Orientierung in pluralistischen Gesellschaften und gestaltet so neue soziale Bewegungen, die das Miteinander stärken.

Flache Hierarchien, eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen sowie eine Orientierung an den Interessen der Adressat*innen bilden dafür wesentliche Bedingungen. Anliegen ist es respektvoll und in gegenseitiger Anerkennung miteinander zu kommunizieren und zwischenmenschliche Verbindungen und (pädagogische) Beziehungen professionell zu gestalten. Soziale Arbeit agiert als politisch bewusste und aktive Profession, die durch kritisches Denken und anwaltschaftliches Handeln bestehende gesellschaftliche Machtverhältnisse hinterfragt, aufbricht und verändert. Die Fachkräfte gehen dabei humorvoll, neugierig und mit Freude in immer neue Begegnungen und eröffnen dadurch Räume des Miteinanders und des ‚So-Sein-Dürfens’. Auftretende Konflikte werden aktiv und mit hoher Fach- und Kommunikationskompetenz aktiv aufgegriffen und bearbeitet. Dabei sind sich die Fachkräfte ihrer besonderen Rolle bewusst und reflektieren die ihnen gegebene Macht unter professionsethischen Gesichtspunkten. Dabei sind attraktive Arbeitsbedingungen und das Handeln in diversen Teams für eine gelingende(re) Soziale Arbeit unerlässlich.

Ziel des Handelns als ‚ferne Utopie‘ bleibt es, die Soziale Arbeit gänzlich überflüssig zu machen, nachdem die bestehenden sozialen Ungleichheiten überwunden wurden und alle selbstbestimmt und in gegenseitiger Solidarität leben können.

Das Gildeamt freut sich auf Resonanz! Kommentare und Beiträge können gerne an die folgende Adresse gesendet werden: utopie@gilde-soziale-arbeit.de